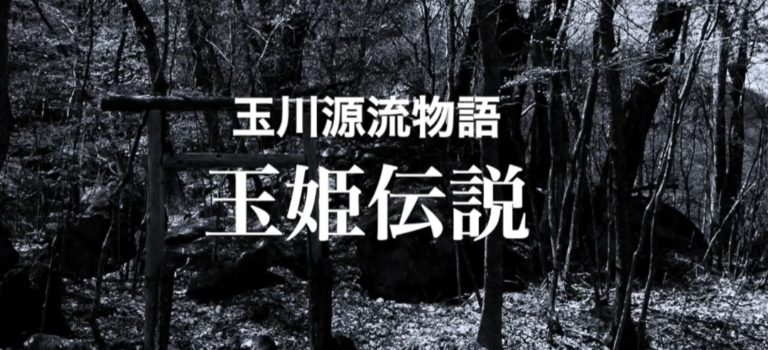

「府中・玉川プロジェクト 玉姫神楽づくり」の活動記録映像です。

多摩川はかつて玉川と呼ばれていました。 その語源となったという玉姫の物語。 鎌倉時代からの伝承が源流の小菅村に残っています。 玉姫は源頼朝の御家人である畠山重忠の娘とされています。 武士の鑑とたたえられた重忠は陰謀によって斃れ、 討手から逃れた幼い玉姫も玉川源流の池の平で命を絶った。 想い合うお供の大青とともに。 二人は大蛇と狼に化身し、山の神として村人に祀られた。 この山の神に捧げる神楽をつくり玉川の物語を語り継ぐこととした。

法政エコ研

「府中・玉川プロジェクト 玉姫神楽づくり」の活動記録映像です。

多摩川はかつて玉川と呼ばれていました。 その語源となったという玉姫の物語。 鎌倉時代からの伝承が源流の小菅村に残っています。 玉姫は源頼朝の御家人である畠山重忠の娘とされています。 武士の鑑とたたえられた重忠は陰謀によって斃れ、 討手から逃れた幼い玉姫も玉川源流の池の平で命を絶った。 想い合うお供の大青とともに。 二人は大蛇と狼に化身し、山の神として村人に祀られた。 この山の神に捧げる神楽をつくり玉川の物語を語り継ぐこととした。

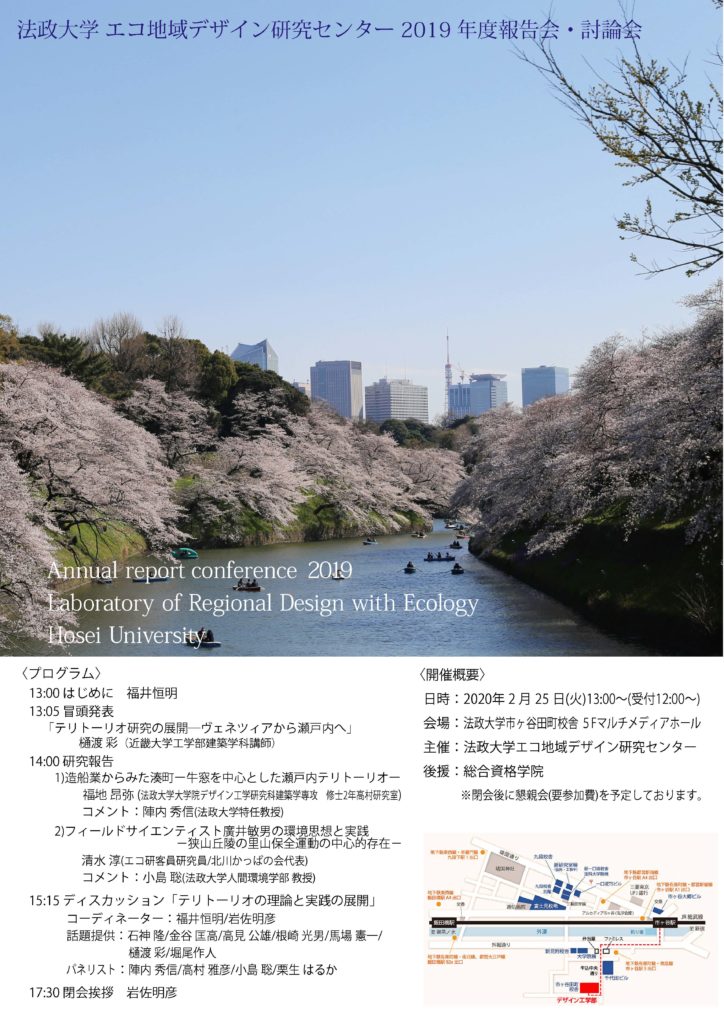

はじめに 福井恒明(法政大学デザイン工学部建築学科教授/センター長)

第1部

『テリトーリオ研究の展開――ヴェネツィアから瀬戸内へ』 樋渡 彩(近畿大学工学部建築学科講師)

『造船業からみた湊町 ー牛窓を中心とした瀬戸内テリトーリオー』

福地昂弥(法政大学大学院デザイン工学研究科建築学専攻 修士2年高村研究室) / コメント:陣内秀信(法政大学特任教授)

『フィールドサイエンティスト廣井敏男の環境思想と実践-狭山丘陵の里山保全運動の中心的存在-』 清水淳(エコ研客員研究員、北川かっぱの会代表) / コメント:小島聡(法政大学人間環境学部人間環境学科教授)

第2部 パネルディスカッション『テリトーリオの理論と実践の展開』

司会進行:福井恒明/岩佐明彦

・テリトーリオ概念の概要 / 福井恒明(法政大学デザイン工学部建築学科教授/センター長)

・ 低平地テリトーリオ(越後平野) 福井恒明+岩佐明彦(法政大学デザイン工学部建築学科 / 教授副センター長)

・ 瀬戸内テリトーリオ / 樋渡彩(近畿大学工学部建築学科講師)

・ 北関東地域:桐生地域で行った撚糸水車研究 / 堀尾作人(パシフィックコンサルタンツ㈱)

・ 天竜川のテリトーリオ(南信州~遠州)を探る / 石神隆(法政大学 名誉教授)

・ 斐伊川、島根半島地域の水辺とまち、浦、社 / 高見公雄(法政大学デザイン工学部都市環境デザイン工学科教授)

・ 浜離島テリトーリオ/離島(新島) / ⾦⾕匡高(法政大学建築学科教務助手)

・都市テリトーリオ(都心) / 福井恒明

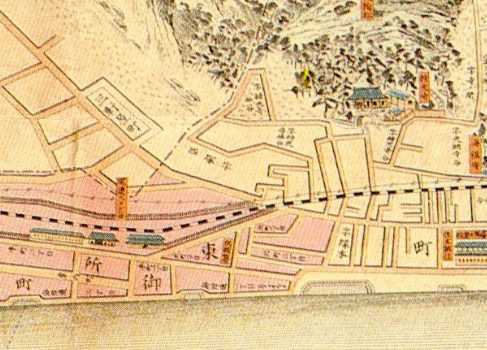

・江戸周辺テリトーリオ / 根崎光男(法政大学人間環境学部 教授)

・江戸・東京と周辺地域 / 馬場憲一(法政大学名誉教授)

≪パネリスト≫

陣内秀信 (法政大学特任教授)

小島聡 (法政大学人間環境学部人間環境学科教授)

高村雅彦 (法政大学デザイン工学部建築学科教授)

栗生はるか (法政大学建築学科教務助手)

閉会 岩佐明彦 法政大学デザイン工学部建築学科教授 副センター長

はじめに 福井恒明(法政大学デザイン工学部建築学科教授/センター長)

第1部

『テリトーリオ研究の展開――ヴェネツィアから瀬戸内へ』 樋渡 彩(近畿大学工学部建築学科講師)

『造船業からみた湊町 ー牛窓を中心とした瀬戸内テリトーリオー』 福地昂弥(法政大学大学院デザイン工学研究科建築学専攻 修士2年高村研究室) / コメント:陣内秀信(法政大学特任教授)

『フィールドサイエンティスト廣井敏男の環境思想と実践-狭山丘陵の里山保全運動の中心的存在-』 清水淳(エコ研客員研究員、北川かっぱの会代表) / コメント:小島聡(法政大学人間環境学部人間環境学科教授)

第2部

パネルディスカッション『テリトーリオの理論と実践の展開』

司会進行:福井恒明/岩佐明彦

・テリトーリオ概念の概要 / 福井恒明(法政大学デザイン工学部建築学科教授/センター長)

・低平地テリトーリオ(越後平野) / 福井恒明+岩佐明彦(法政大学デザイン工学部建築学科 / 教授副センター長)

・瀬戸内テリトーリオ / 樋渡彩(近畿大学工学部建築学科講師)

・北関東地域:桐生地域で行った撚糸水車研究 / 堀尾作人(パシフィックコンサルタンツ㈱)

・天竜川のテリトーリオ(南信州~遠州)を探る / 石神隆(法政大学 名誉教授)

・ 斐伊川、島根半島地域の水辺とまち、浦、社 / 高見公雄(法政大学デザイン工学部都市環境デザイン工学科教授)

・浜 離島テリトーリオ/離島(新島) / ⾦⾕匡高(法政大学建築学科教務助手)

・都市テリトーリオ(都心) / 福井恒明

・江戸周辺テリトーリオ / 根崎光男(法政大学人間環境学部 教授)

・江戸・東京と周辺地域 / 馬場憲一(法政大学名誉教授)

≪パネリスト≫

陣内秀信 (法政大学特任教授)

小島聡 (法政大学人間環境学部人間環境学科教授)

高村雅彦 (法政大学デザイン工学部建築学科教授)

栗生はるか (法政大学建築学科教務助手)

閉会 岩佐明彦 法政大学デザイン工学部建築学科 / 教授副センター長

15:15

17:30 (予定)

目次/Contents

はじめに

目次

1 プロジェクト報告

テリトーリオプロジェクト

『府中玉川プロジェクト』

小菅村源流再生活動2019

水都府中研究

野川のグリーンインフラストラクチャ―研究 神谷 博

『潟プロジェクト』 福井 恒明

『斐伊川島根半島プロジェクト』斐伊川,島根半島地域の水辺とまち 高見 公雄

東京都心プロジェクト

『外濠市民塾』「外濠vision 2036」を基軸とした外濠再生への取り組み

-外濠市民塾活動報告 高道 昌志

『千代田学』千代田学事業

─千代田区の地域史資料アーカイブ化の展開─ 福井 恒明

方法論プロジェクト(旧都心周縁部)

東京都心周辺部、木造密集市街地のリサイクルについて 北山 恒

2 関連研究

石積み堰の統合水理解析 道奥 康治

フィールドサイエンティスト廣井敏男の環境思想と実践

―狭山丘陵の里山保全運動の中心的存在― 清水 淳

瀬戸内のさまざまなスケールのテリトーリオについて 樋渡 彩

善福寺池サウンドスケープ・プロジェクト:2019年の活動 鳥越けい子

都市の自治とテリトーリオの持続可能性

~佐原「江戸優り」フォーラムの示唆 小島 聡

3 エコ研の今後の活動にむけて

2018年度報告会記録

「テリトーリオによる地域の包括的デザイン手法の開発」研究計画について

福井 恒明

4 研究業績

5 活動報告

2019年度活動一覧

2019年度メンバー

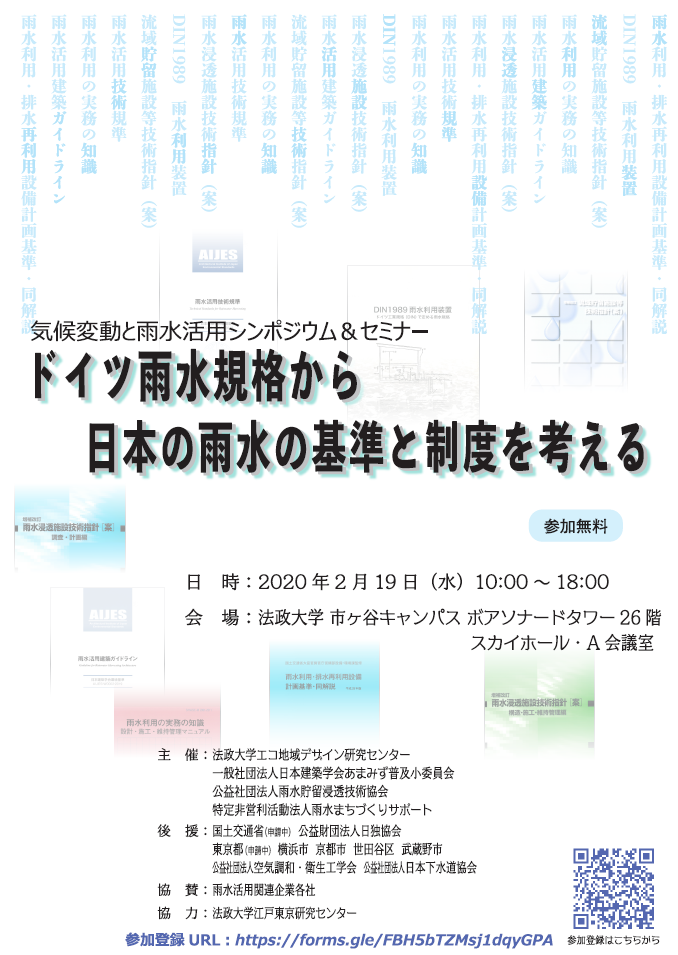

新型コロナウィルスの感染拡大が懸念されるため、本シンポジウムは延期(時期未定)いたします。

延期時期につきましては、改めてHPでご連絡いたします。

既にお申込みいただいた皆様には、ご迷惑をおかけいたします。

【開催趣旨】

「雨水の利用の推進に関する法律」が2014年に施行されて5年が経ちました。気候変動に関わる災害はその後も激しさを増し、雨水への対策は喫緊の課題となっています。洪水対策等の雨水管理は河川・下水関係の基準や制度が整備されていますが、平水時の流域対策については、必要性は認識されているものの対策が進んでいません。その理由の一つに雨水活用に関わる基準づくりや制度整備の立ち遅れがあると考えられます。そこで、雨水への取り組みが進んでいるドイツの先例に学びつつ、雨水に関する基準や制度について議論を交わしたいと思います。

法政大学エコ地域デザイン研究センターでは、2006年2月にドイツの「DIN雨水規格」を翻訳した報告書をまとめました。これがその後、日本建築学会の「雨水活用建築ガイドライン」(2011年)や「雨水活用技術規準」(2016年)の発行につながり、日本における建築雨水規格の礎となりました。今日では、SDGsが世界の環境目標となり、温暖化対策に取り組むことは必須の課題です。その切り口の一つとして、身近に差し迫る雨水の危機に適応することも求められています。早急に整えるべき雨の恵みと災いに向き合う体制について、官民あげて知恵を出し合い具体的な取り組みに結び付けたいものです。

【主 催】

法政大学エコ地域デザイン研究センター

一般社団法人日本建築学会あまみず普及小委員会

公益社団法人雨水貯留浸透技術協会

特定非営利活動法人雨水まちづくりサポート

【後 援】

国土交通省(申請中) 公益財団法人日独協会

世田谷区 横浜市 京都市 武蔵野市

公益社団法人空気調和・衛生工学会 公益社団法人日本下水道協会ほか

【協 賛】

テクノテック トーテツ 秩父ケミカル 日東ジオテクノ 大銑産業

共和コンクリート工業 関西ポラコン 建設技術研究所 エバタ (敬称略・順不同)

【協 力】

法政大学江戸東京研究センター

【日 時】

2020年2月19日(水)10:00~18:00(12:30~13:30 昼休み)

【場 所】

法政大学 市ヶ谷キャンパス ボアソナードタワー26階 スカイホール・A会議室

【プログラム】 ※シンポジウム・セミナーは、「参加無料」です。

第1部

〔シンポジウム〕「雨水の基準と制度を考える」10:00~15:30(12:30~13:30は昼休み)

会 場:法政大学 市ヶ谷キャンパス ボアソナードタワー26階 スカイホール

◇挨 拶 国土交通省 水資源部

法政大学エコ地域デザイン研究センター センター長 福井恒明教授

◇趣旨説明 「日本とドイツの雨水の基準・制度と雨水業の育成」

神谷 博(NPO法人雨水まちづくりサポート理事長)

◇基調講演 「ドイツにおける雨水規格とその運用」

S.プラケッシェ氏(fbr:ドイツ雨水中水利用専門家協会 副代表)

〔通訳〕 福岡孝則(東京農業大学 准教授)

◇事例報告1「日本建築学会の雨水ガイドライン及び規準」

笠井利浩(福井工業大学 教授)

◇事例報告2「雨水貯留浸透技術に関する基準等」

屋井裕幸(雨水貯留浸透技術協会 常務理事)

◇事例報告3「雨水利用の基準及び維持管理に関する行政・学会の動向」

岡田誠之(東北文化学園大学名誉教授、雨水まちづくりサポート副理事長)

◇パネルディスカッション

「日本の雨水基準・制度の目指す方向性」

話題提供:「ISO雨水基準の動向」

榊原 隆(ISO/TC224/WG11 Convener・八千代エンジニヤリング)

パネリスト:屋井裕幸・岡田誠之・福岡孝則・榊原隆

第2部

〔セミナー〕「日独雨水技術セミナー」15:30~18:00

会 場:法政大学 市ヶ谷キャンパス ボアソナードタワー26階 A会議室

☆挨 拶 国土交通省 水資源部

☆講 演1 「ドイツの雨水技術」

神谷 博(NPO雨水まちづくりサポート理事長)

☆講 演2 「日本の雨庭」

森本幸裕(京都大学名誉教授・公益財団法人京都市都市緑化協会理事長)

☆事例報告1 「横浜市のグリーンインフラの取り組み」 横浜市

☆事例報告2 「京都市の道路雨庭の取り組み」 京都市

☆事例報告3 「武蔵野市の雨庭の取り組み」 武蔵野市

☆事例報告4 「町田市、世田谷区におけるグリーンインフラの取り組み」

福岡孝則(東京農業大学准教授)

【交流会】

日 時:2020年2月19日(水)18:15~20:00

会 場:法政大学 市ヶ谷キャンパス ボアソナードタワー26階 A会議室

参加費:5,000円

■日時:2020.2.25火曜日 13:00-17:30 (懇親会18:00より)

■会場:法政大学市ヶ谷田町校舎5F マルチメディアホール

■プログラム

13:00 はじめに 福井恒明

第一部

13:05 「テリトーリオ研究の展開――ヴェネツィアから瀬戸内へ」

14:00 「造船業からみた湊町ー牛窓を中心とした瀬戸内テリトーリオー」

福地昂弥 法政大学大学院デザイン工学研究科建築学専攻修士2年高村研究室所属

コメント 陣内秀信

14:30 「フィールドサイエンティスト廣井敏男の環境思想と実践

-狭山丘陵の里山保全運動 の中心的存在-」

清水淳(エコ研客員研究員、北川かっぱの会代表)

コメント 小島聡

第二部

15:15 ディスカッション「テリトーリオの理論と実践の展開」

17:30 閉会挨拶 岩佐明彦

※新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、懇親会は中止

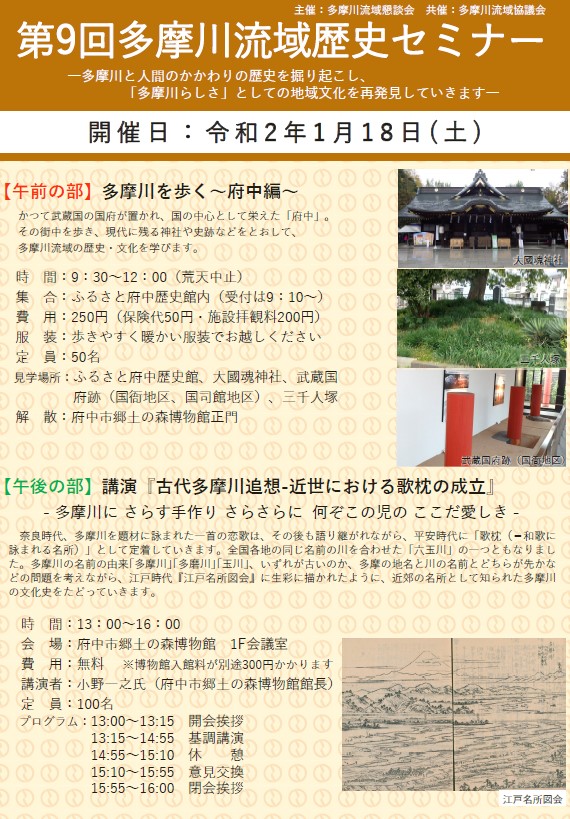

■開催日時:2020年1月18日(土)

■午前の部

9:30~12:00(受付9:00~)※雨天中止

会場: ふるさと府中歴史管内

■午後の部

13:00~15:00

府中市郷土の森博物館 1F会議室

インタビュー

「テリトーリオ」から学ぶ − 都市と地域の真の再生のために

陣内秀信(法政大学特任教授)

植田暁(NPO法人景観ネットワーク)

[201911 特集:建築批評《尾道駅》ー地域の建築のための地域] Onomichi Territory made by route of sea & land

建築討論

建築をめぐる幅広い批評的議論のプラットフォームを提供する日本建築学会のウェブマガジンです。

稲益祐太

いなますゆうた/東京都出身。久留米工業大学建築・設備工学科特任講師。専門はイタリア建築史・都市史。法政大学工学部建築学科卒業、イタリア・バーリ工科大学に留学。博士(工学)。