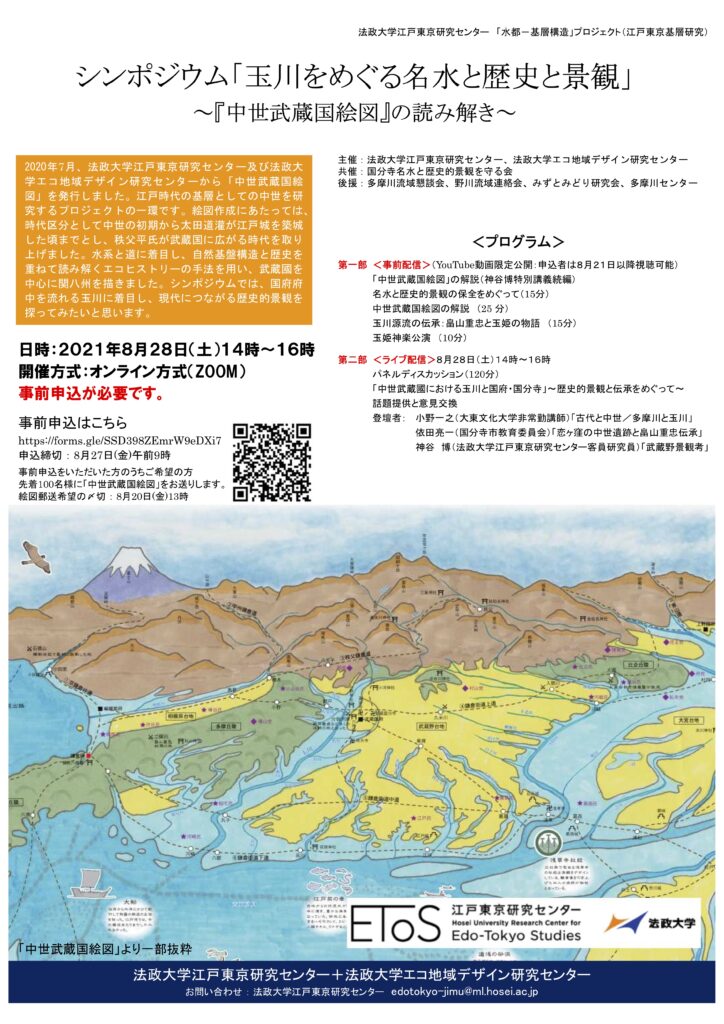

2020年7月、法政大学江戸東京研究センター及び法政大学エコ地域デザイン研究センターから「中世武蔵国絵図」を発行しました。江戸時代の基層としての中世を研究するプロジェクトの一環です。絵図作成にあたっては、時代区分として中世の初期から太田道灌が江戸城を築城した頃までとし、秩父平氏が武蔵国に広がる時代を取り上げました。水系と道に着目し、自然基盤構造と歴史を重ねて読み解くエコヒストリーの手法を用い、武蔵國を中心に関八州を描きました。シンポジウムでは、国府府中を流れる玉川に着目し、現代につながる歴史的景観を探ってみたいと思います。

◆日時:2021年8月28日(土)14時~16時

◆開催方式:オンライン方式(Zoom)

◆事前申込が必要です。

事前申込はこちら→ https://forms.gle/

申込締切 : 2021年8月27日(金)午前 9:00

※ 事前申込者のうち ご希望の方 先着100名様に「中世武蔵国絵図」を贈呈します ※終了

【絵図郵送希望の〆切 : 2021年8月20日(金)13:00】

※「中世武蔵国絵図」は こちらからもご覧いただけます

→ https://edotokyo.hosei.ac.jp/news/news/news-20201009172749

◆プログラム

第一部 <事前配信>(YouTube動画限定公開:申込者は2021年8月21日以降視聴可能)

「中世武蔵国絵図」の解説(神谷 博 特別講義 続編)

・名水と歴史的景観の保全をめぐって(15分)

・中世武蔵国絵図の解説 (25 分)

・玉川源流の伝承:畠山重忠と玉姫の物語 (15分)

・玉姫神楽公演 (10分)

第二部 <ライブ配信>2021年8月28日(土)14:00~16:00

パネルディスカッション(120分)

「中世武蔵國における玉川と国府・国分寺」~歴史的景観と伝承をめぐって~

話題提供と意見交換

[ 登壇者 ]:

小野 一之(大東文化大学非常勤講師)「古代と中世/多摩川と玉川」

依田 亮一(国分寺市教育委員会)「恋ヶ窪の中世遺跡と畠山重忠伝承」

神谷 博(法政大学江戸東京研究センター/エコ地域デザイン研究センター 客員研究員)「武蔵野景観考」

主催:法政大学江戸東京研究センター、法政大学エコ地域デザイン研究センター

共催:国分寺名水と歴史的景観を守る会

後援:多摩川流域懇談会、野川流域連絡会、みずとみどり研究会、多摩川センター

フライヤーのダウンロードはこちら